Sabina Berman entrevistó al activista conservador Eduardo Verástegui para su programa en Canal Once. Sin embargo, la conversación no llegó a la pantalla. A través de una carta, los defensores de las audiencias del Once y del Canal 14 —que ni siquiera transmitiría el espacio— indicaron que el contenido se enlató por considerar que “no se ajusta a los principios rectores, objetivos y mandatos que constitucional y legalmente rigen su actuación”.

El comunicado alude a una presunta violación a los derechos de las audiencias al “promover una noción política contraria a los derechos fundamentales de las mujeres y otros grupos vulnerables”. Resulta irónico que la misma misiva asegure que la libertad de expresión en los medios públicos está garantizada, pero acotada al respeto irrestricto de los principios de igualdad. En los hechos, se utilizó este argumento para imponer una censura previa, figura estrictamente prohibida por la Constitución.

Es bien sabido que Verástegui se opone al aborto y al matrimonio igualitario. No obstante, utilizar su ideología para vetar la difusión del encuentro implica que los criterios de los defensores de las audiencias se han colocado por encima del derecho constitucional de expresión.

Lenin Martell, defensor de las audiencias del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano (SPR), admitió haber tomado la decisión de prohibir —censurar, en realidad— la emisión. Su facultad legal para hacerlo es cuestionable: la defensoría debe actuar a partir de una denuncia ciudadana, algo que en este caso nunca ocurrió. Las posiciones de Verástegui son públicas y notorias; las ha difundido en redes, columnas y diversos medios sin que ello suponga un riesgo legal que justifique el silencio administrativo.

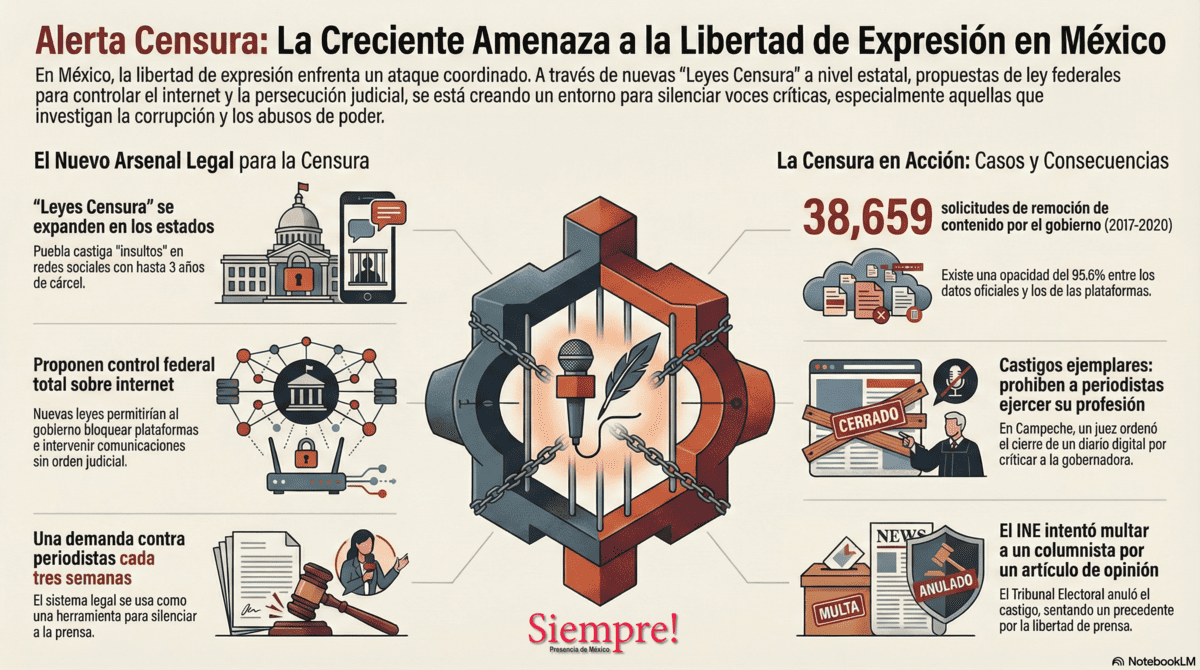

Este episodio no es aislado; debe leerse en un contexto de intentos sistemáticos por acallar voces disidentes. Desde la demanda judicial de la gobernadora de Campeche para inhabilitar periodistas, pasando por la iniciativa de ley en Puebla que busca censurar redes sociales, hasta el uso de la “violencia política de género” como herramienta para sancionar ciudadanos en X, el escenario es preocupante.

La estigmatización permanente de la prensa, el uso de reglamentos para castigar textos incómodos y las presiones para retirar contenidos de internet contradicen el discurso oficial de una libertad plena. Mientras tanto, en la otra cara de la moneda, los propagandistas del partido oficial gozan de contratos de publicidad, exclusivas e impunidad para difundir falsedades. Un ejemplo es Juncal Solano, quien afirmó sin pruebas en YouTube que la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz, estuvo involucrada en un descarrilamiento del Tren Interoceánico.

Aunque la presidenta Sheinbaum declaró el pasado 22 de diciembre —y reafirmó en enero de 2026— que en México “a nadie se censura”, los hechos desmienten sus palabras. El descontento es tal que, el pasado 4 de enero, periodistas marcharon desde el Ángel de la Independencia para protestar contra la criminalización del oficio.

México ha quedado fracturado en dos realidades: la de los propagandistas, que gozan de licencia para desinformar bajo el amparo del poder, y la de los críticos, a quienes se les impone el silencio administrativo. Cuando los medios públicos —que pertenecen a todos los ciudadanos y no al Gobierno— se utilizan para filtrar ideologías, la libertad de expresión deja de ser un derecho para convertirse en un privilegio de Estado. La censura de hoy es el preludio de un autoritarismo que ya no se molesta en esconder sus formas.

- Mis redes: https://linktr.ee/areyesvigueras