El danzón Nereidas

El Maestro don Ramón Cedillo, en la obra Danzones, danzoneras y danzoneros, hizo el análisis del danzón Nereidas:

Nereidas, como la mayoría de los danzones, originalmente, se escribió en compás de 2/4; sin embargo, como una forma de simplificar la lectura, para comodidad de los instrumentistas, se adaptó al compás de 4/4; escrita a ritmo de 123 pulsaciones por minuto. La versión más famosa de este danzón es la interpretada por Acerina, Danzonera que utiliza la partitura del autor. Su estructura es la tradicional del danzón: estribillo, primera melodía, estribillo, segunda melodía; estribillo y de ahí se pasa al montuno; éste, musicalmente hablando, es una rumba con algunas repeticiones a lo largo del segmento seguido por la coda.

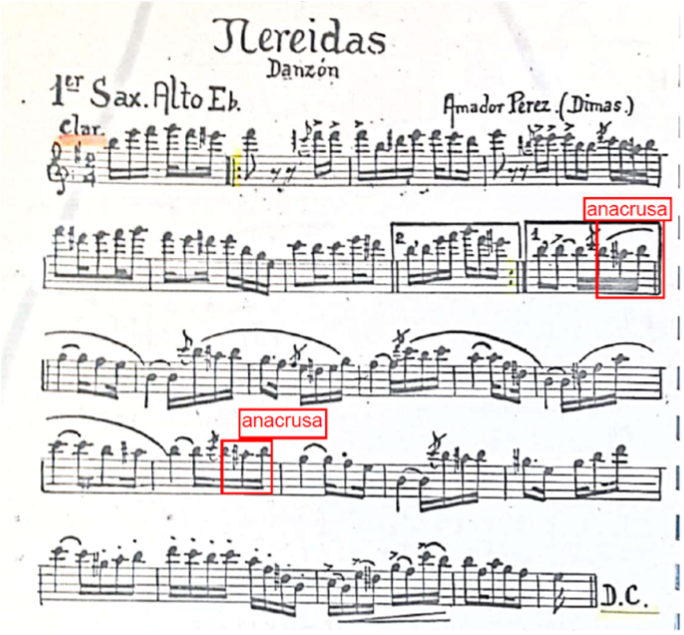

Nereidas inicia con un golpe de timba, por ser un danzón anacrúsico; el ejecutante del timbal comienza a marcar el tiempo con el ritmo que llevará el danzón.

En el estribillo los clarinetes y trompetas entran en tutti; la primera melodía la hacen los clarinetes; mientras un saxofón barítono hace background. Una vez concluida la primera melodía, se vuelve al estribillo con repetición; en esta repetición sólo intervienen las trompetas; los clarinetes no participan, pues los instrumentistas se preparan a cambiar su instrumento a saxofón. Por regla general, en las danzoneras es casi obligado que los instrumentistas del saxofón deben tocar clarinete.

Una vez concluida la primera melodía se vuelve al estribillo con repetición; en esta repetición sólo intervienen las trompetas; después se pasa a la segunda melodía, cuya primera parte está a cargo de los violines, con un piano haciendo background.

Hay dos solos: uno de saxofón, que interpretó Ernesto Alfonso Martínez Cruz (Ponchito Martínez); y otro de trompeta, interpretado por Mario Contreras, (la Cazuela), hermano de Tino Contreras.

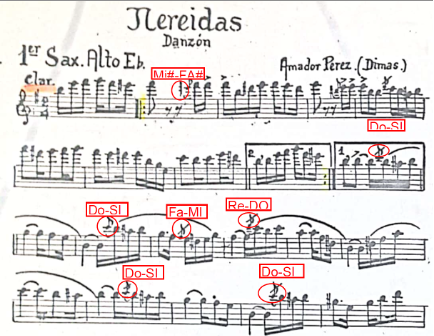

La particcella del primer y tercer saxofón alto tienen una armadura escrita en mi menor; el estribillo y la primera melodía, es ejecutada por un clarinete; al pasar a la segunda melodía se cambia a saxofón alto y la modulación se hace en si mayor. Al término de la segunda melodía, se regresa al estribillo seguido por el montuno, el cual también es en tonalidad mi menor.

En el caso de los instrumentos no trasnpositores (Piano, Bajo, Trombón) la armadura del estribillo y de la primera melodía están escritos en re menor, para seguir con la segunda melodía con modulación a re mayor.

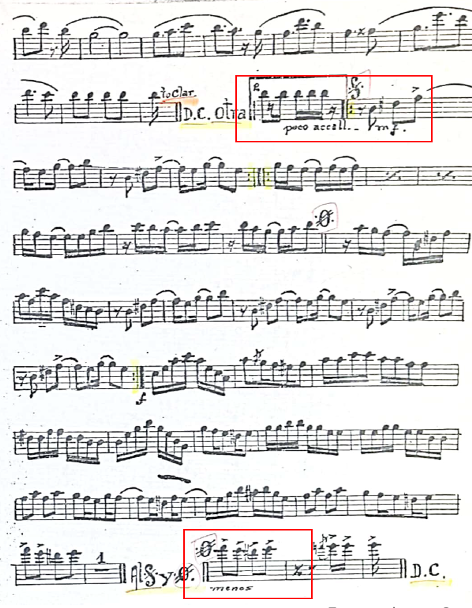

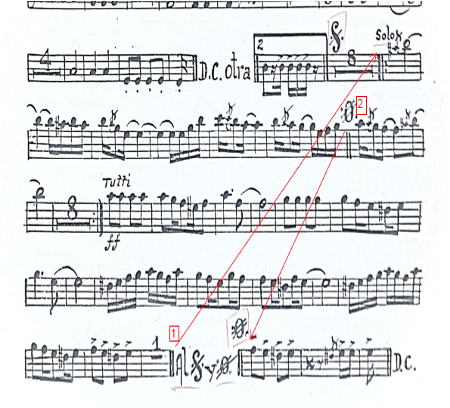

En la partitura se encuentra un acelerando al iniciar el montuno y en sus dos últimos compases hace un ritardando; esta última característica se considera en la partitura original, pero, por lo general, los músicos no lo ejecutan. (ver figura 1).

Destaca en el montuno el solo de trompeta, sello que inmortalizó este danzón, del maestro Matilde Rangel (Pipirri). Al terminar el montuno se regresa al párrafo hasta encontrar el ojo que brinca a la siguiente marca de ojo. (ver figura 2).

En cuanto a su rítmica se encuentran figuras características del género. Podemos encontrar la anacrusa (1). En el estribillo se encuentra una primera anacrusa; otra está en la casilla que antecede a la primera melodía y otra en el octavo compas de la primera melodía; en el primer compas de la segunda melodía se encuentra una nota tética, que entra a tiempo; el inicio de las frases subsecuentes de esta melodía también serán notas téticas (Por regla general las frases constan de 8 compases seguidos). (ver figura 3).

Otro de los elementos característicos del danzón es el cinquillo, éste se encuentra en el séptimo compas del estribillo; dentro de la primera melodía lo encontramos en el cuarto compas y lo volveremos a encontrar en el penúltimo. (ver figura 4).

En este danzón se utiliza de forma recurrente una figura que se denomina apoyatura; esta se encuentra en el estribillo, en primera melodía y en el remate final, es decir en el último compás de la composición. La apoyatura es una nota musical anticipada en grado conjunto a la nota real de valor muy corto, puede ser ascendente o descendente en la escala musical, es decir, si la nota real es re, entonces la apoyatura puede ser do o mí. (ver figura 5).

Notas:

- No hay regla para definir la anacrusa, podemos decir que son notas anticipadas que caen al primer tiempo del compás que, por lo general, es tiempo fuerte. Puede ser a una sola nota, a dos o más pero siempre caerán al primer tiempo, en algunas ocasiones entrará a contratiempo.

El término refiere a una nota o a un grupo de ellas sin acento que preceden al primer tiempo fuerte de una frase.