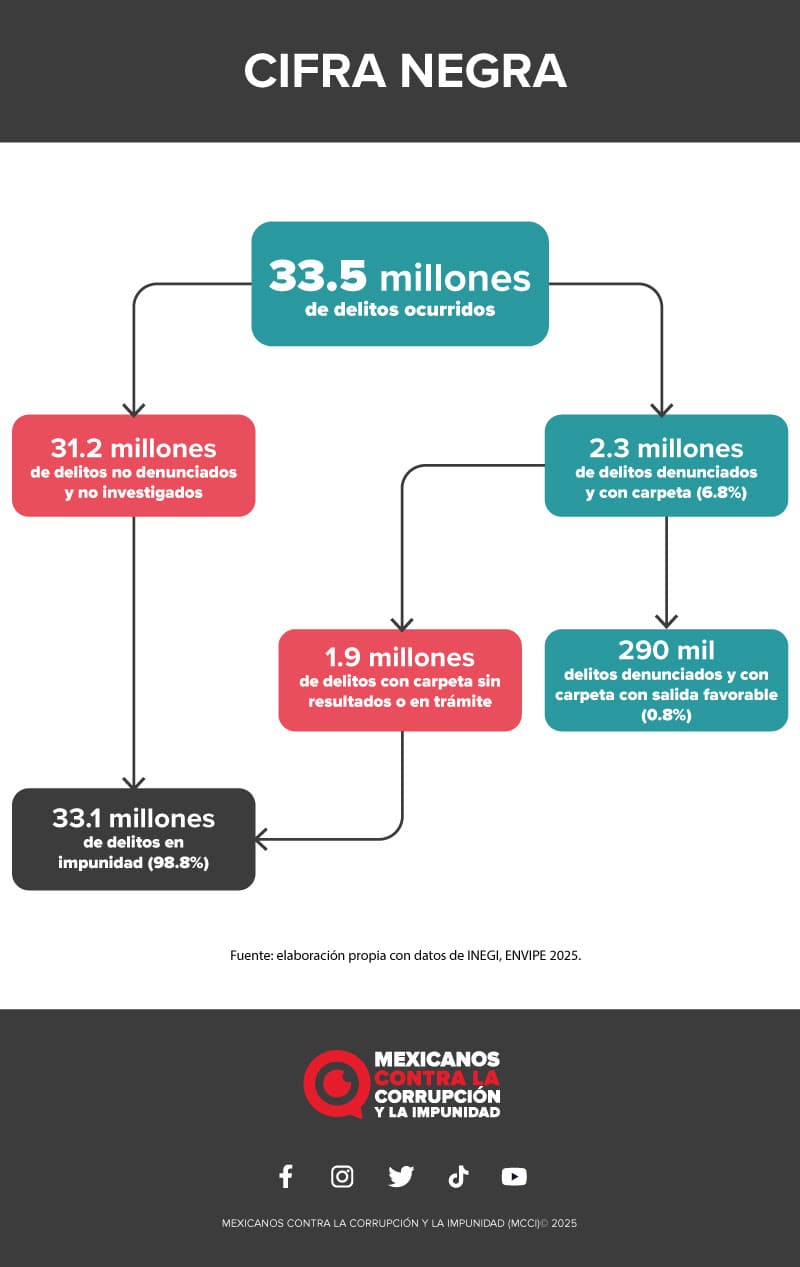

De cada 1,000 delitos cometidos en México durante el último año, 932 no fueron denunciados ni investigados por las autoridades. Este dato, conocido como la cifra negra, creció con respecto a los últimos dos años y es peor que al inicio del sexenio de López Obrador. De 33.5 millones de delitos, 33.1 millones quedaron en la impunidad, el 98.8%. Hubo incrementos notables de impunidad en la violación y el secuestro.

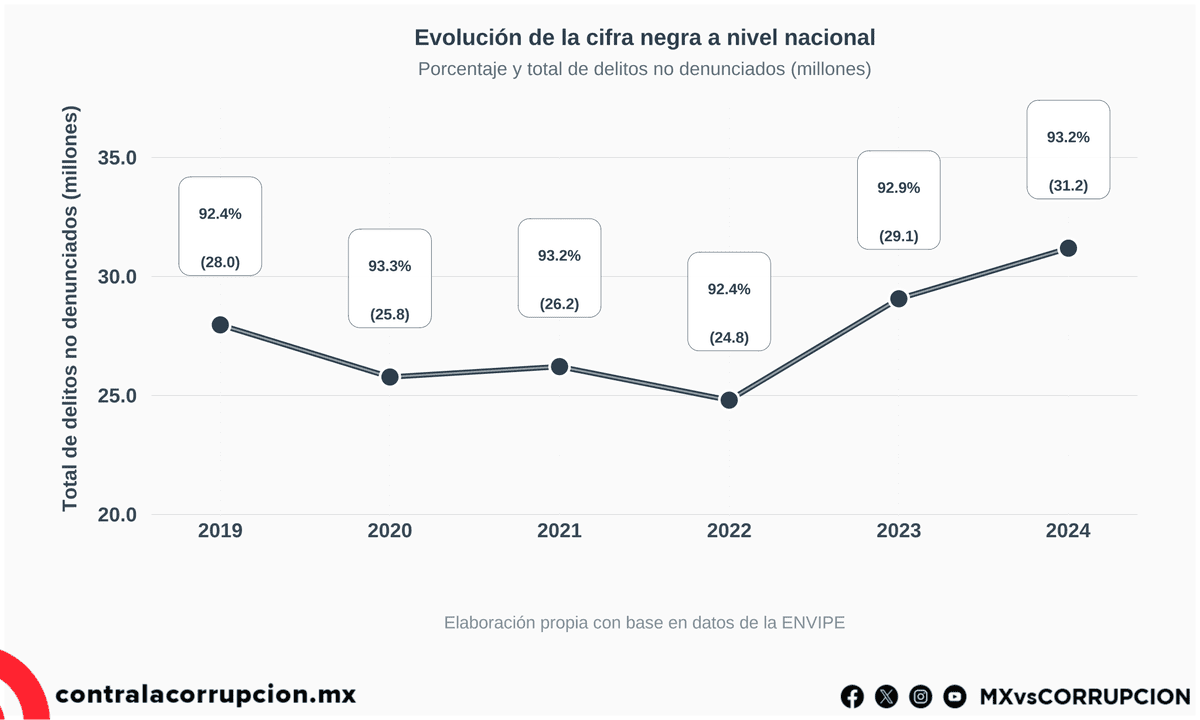

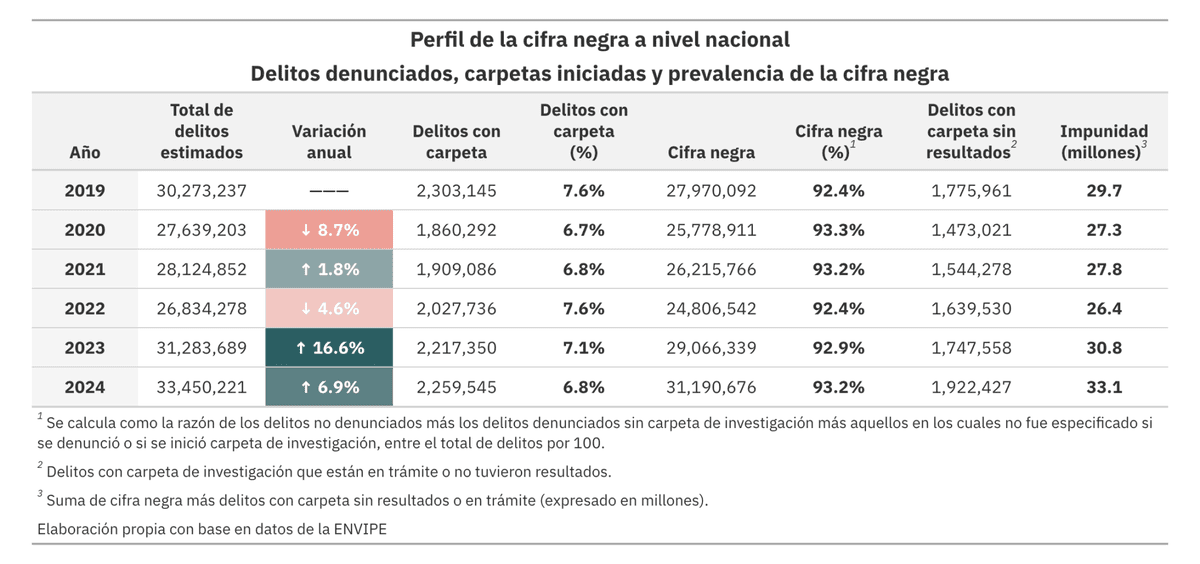

La última Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2025 muestra que de cada 100 delitos que sucedieron el año pasado, el 93.2% no fueron denunciados ni investigados por las autoridades, en lo que se conoce como “cifra negra”. Esta cifra aumentó con respecto a los últimos dos años, regresando a los mismos niveles que en 2021 y peor que al inicio del sexenio, lo que muestra un avance nulo con respecto al abatimiento de la impunidad.

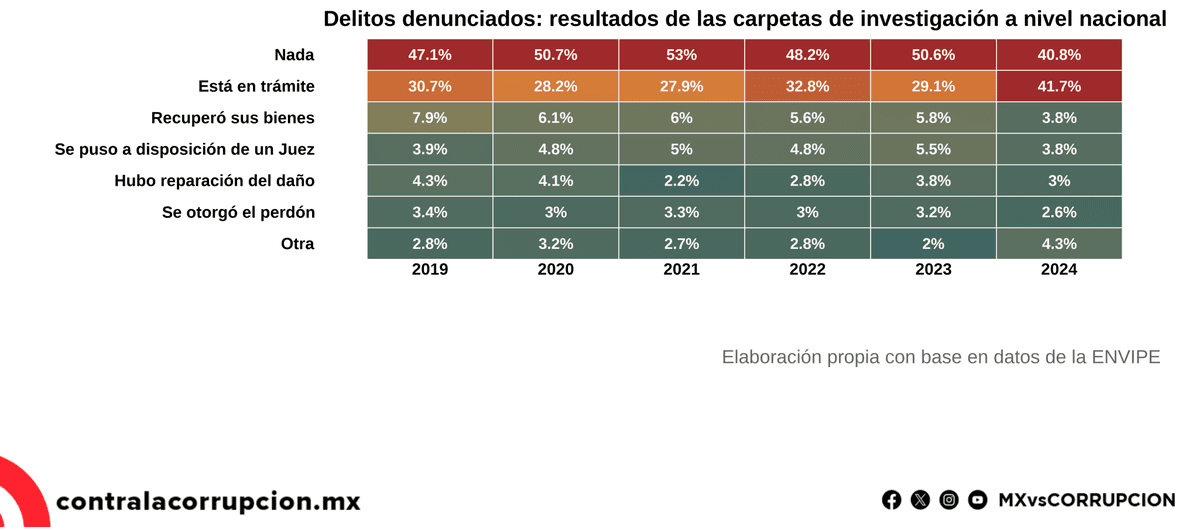

De cada 1,000 delitos que se cometieron el último año, sólo se denunciaron y se abrió una carpeta de investigación en 68 casos. De estos, en el 85% de los delitos denunciados ante el ministerio público la autoridad no llegó a nada o el asunto sigue en trámite. Esto significa que solo ocho de cada 1,000 casos (0.8%) tuvieron una resolución por parte de las autoridades, ya sea mediante la recuperación de los bienes, la consignación ante un juez, la reparación del daño o el otorgamiento del perdón. En otras palabras, dado que en el último año se cometieron 33.5 millones de delitos en México, 33.1 millones (el 98.8%) quedaron en la impunidad porque la autoridad no los investigó o, cuando lo hizo, no ha resuelto el caso.

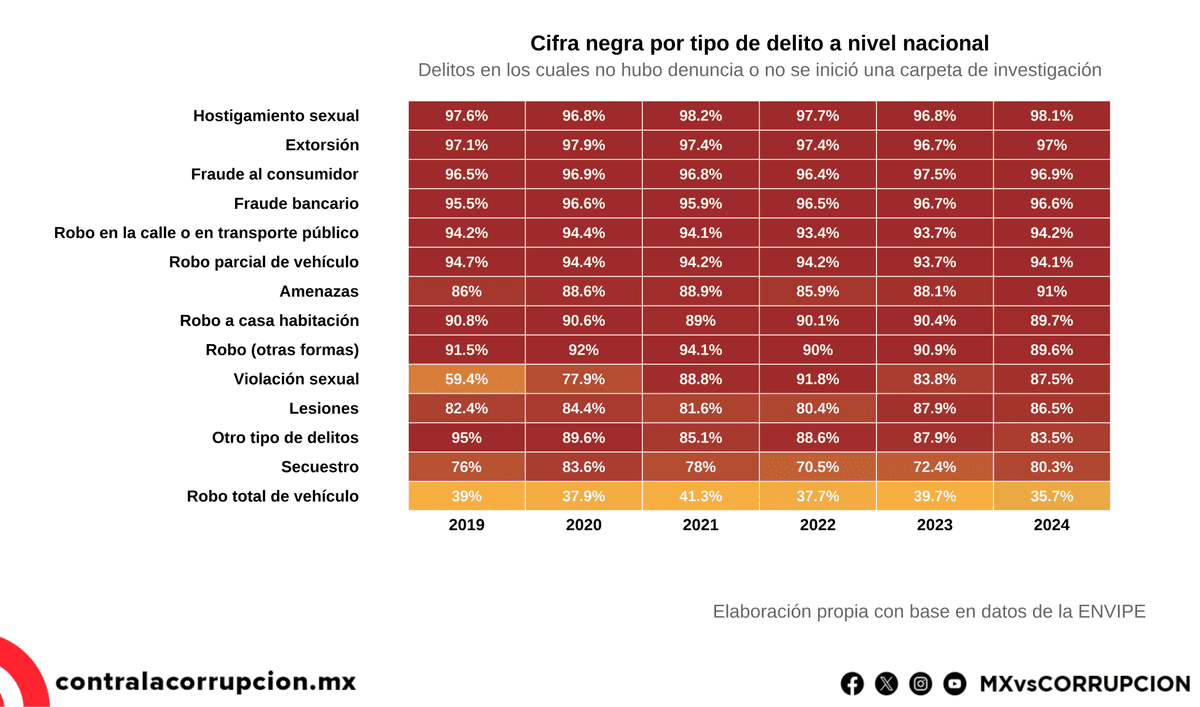

Además de la visión general, analizamos diferentes delitos específicos, pues hay dinámicas reveladoras como el incremento de la impunidad en la violación o el secuestro. Esta información de interés nacional es fundamental para poner el acento en los verdaderos diques para la justicia, pues la gran mayoría de los casos no llegan ni siquiera a un juez y se quedan en la aduana de las fiscalías, que desde 2019 han pasado por un proceso de transición hacia la autonomía.

Esto implica que, aunque el volumen total de delitos varía entre 27 y 33 millones en los años observados —un orden de 75 a 90 mil hechos por día— la proporción que se convierte en investigación formal se mantiene casi inalterada: sólo entre 6.7% y 7.6% del total se convierte en carpeta de investigación. En otras palabras, cerca de uno de cada 13 cruza la puerta del ministerio público; los otros 12 son cifra negra, hechos que nunca ingresan al registro oficial y quedan impunes.

De ahí se desprende una conclusión sugerente: lo que cambia es el tamaño del caudal inicial, pero no la capacidad de las instituciones para transformarlo en investigaciones; el sistema opera como si tuviera un estrechamiento permanente en la entrada, una constante que define la experiencia de las víctimas y, al mismo tiempo, la debilidad de las instituciones de procuración de justicia en el país. Esa asimetría —más delitos estimados sin mayor proporción de carpetas— es el dato que exige explicación y, sobre todo, capacidad para romper un techo que hoy opera como constante.

En términos prácticos, si tomamos el último registro disponible (33.5 millones de delitos estimados), elevar en un solo punto porcentual adicional la proporción de delitos con carpeta equivaldría a 335 mil investigaciones más en un año. Mientras ese salto no ocurra, la cifra negra seguirá funcionando como un contenedor casi fijo: cambia el volumen que entra, no la parte que realmente se procesa.

La excepción relativa es el robo total de vehículo: su cifra negra se mantuvo alrededor de un tercio en todo el periodo; es decir, dos de cada tres eventos sí derivan en actuación ministerial. El contraste sugiere que, cuando existe un incentivo o requisito tangible para activar al Estado —por ejemplo, hacer válida una póliza de seguro—, la puerta de entrada se ensancha.

La lectura conjunta con los agregados nacionales anteriores es elocuente: aunque el número de delitos ocurridos fluctúa a lo largo del sexenio, la proporción que efectivamente se convierte en investigación por tipo de delito se comporta estable. Allí donde la cifra negra roza el techo, cualquier aumento del universo de casos se traduce casi mecánicamente en más hechos invisibles. Y allí donde existe un incentivo claro —como en el robo de vehículo— la proporción que entra al sistema se mantiene comparativamente alta, recordando que modificar reglas, costos y beneficios de denunciar mueve más la aguja que esperar a que el volumen de delitos que entran al sistema, por sí mismo, haga el trabajo.

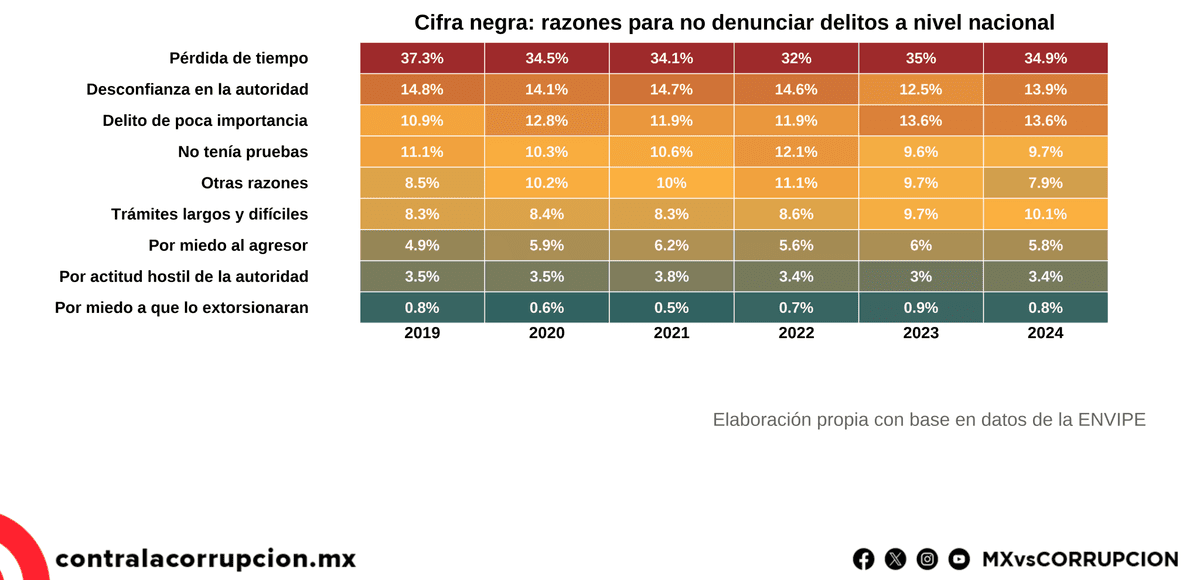

El resto de las razones se reparte en bloques medianos: “no tenía pruebas” está en 9.7% y “trámites largos y difíciles” en 10.1%, ambos alrededor de uno de cada diez. En los márgenes, “miedo al agresor” suma 5.8%; la “actitud hostil de la autoridad”, 3.4%; y el “miedo a ser extorsionado”, 0.8%. La conclusión práctica es clara: por cada 100 potenciales denuncias que no se presentan, alrededor de 35 se frenan por costos de tiempo percibidos; otras 15–20 por desconfianza o por considerar el hecho “menor”; y cerca de 10 por falta de evidencia suficiente.

En términos prácticos, el sistema pierde más por fricción que por miedo: por cada cien decisiones de no denunciar, entre 45 y 50 se explican por “pérdida de tiempo”, “poca importancia” y “no tenía pruebas”, mientras miedo y actitud hostil reúnen alrededor de una de cada cuatro. La implicación es directa: reducir tiempos y simplificar procedimientos tiene potencial de mover más casos a investigación formal que cualquier otra variación coyuntural del número total de delitos; si la conversión mejora aunque sea unos puntos porcentuales, el “embudo” de entrada se abriría lo suficiente para impactar miles de denuncias que hoy se quedan en el camino.

Las rutas conclusivas siguen en márgenes muy estrechos: poner a disposición de un juez se mueve entre uno de cada veinte y uno de cada veinticinco; la reparación del daño ronda tres de cada cien; y la recuperación de bienes cayó a cuatro de cada cien, aproximadamente la mitad de lo observado al inicio de la serie. Sumadas, estas tres salidas difícilmente alcanzan una de cada diez. La conclusión operativa es clara si pensamos “por cada 100 denuncias”: unas 40 no obtienen nada, 42 no llegan a resolverse a tiempo y 8–10 concluyen con un resultado tangible.

En términos sencillos: si el sistema acelera pasos críticos (plazos de investigación, peritajes, notificaciones) y prioriza las rutas con mayor impacto material, la aguja se movería más que esperando a que cambie el número total de delitos. Hoy, la aritmética manda: 80 de cada 100 denuncias quedan sin desenlace al cierre del año —ya sea quietas o en tránsito—, y la llave no está en sumar más entradas, sino en convertir más salidas.

Pero hay una condición de posibilidad sin la cual lo anterior no despega: elevar la confianza en la autoridad ministerial y abatir la percepción de corrupción. Si las personas creen que el trámite es largo y que la autoridad es poco confiable o corrupta, no habrá rediseño que baste. Con un solo punto porcentual adicional de conversión —viable si el proceso es más rápido, más transparente y percibido como íntegro— el país sumaría centenares de miles de investigaciones en un año. Entonces, la pregunta final con respuesta implícita es inevitable: ¿queremos más denuncias o más resultados? La prioridad es inequívoca: más resultados, y para lograrlos, más confianza y menos corrupción.