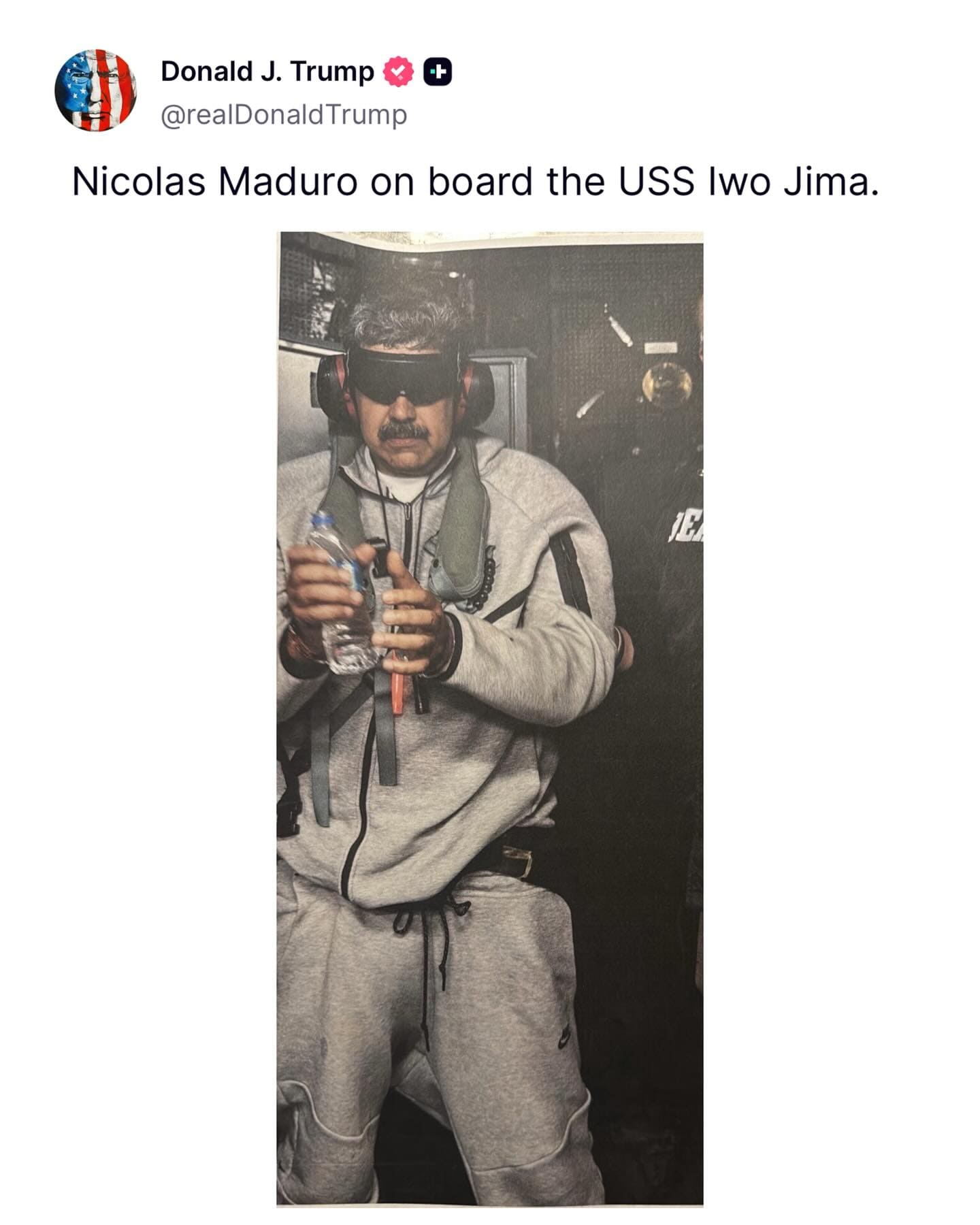

La madrugada del 3 de enero de 2026, Estados Unidos bombardeó instalaciones militares en Caracas mientras un comando armado sustraía al presidente de Venezuela (no legítimo, pero sí en funciones), Nicolás Maduro. La captura de Maduro por fuerzas militares estadounidenses no debe leerse únicamente como el posible final de un dictador. Es, sobre todo, la confirmación de algo mucho más inquietante: Donald Trump ha decidido, de forma unilateral, que puede utilizar fuerza militar directa para moldear resultados políticos dentro de su esfera de influencia, aun cuando ello implique violar el orden jurídico internacional (y también su propio derecho interno). Y eso es algo que debe ser repudiado sin ambigüedades.

Es cierto (y no hay que ocultarlo) que la extracción de Maduro podría abrir una puerta para la liberación de Venezuela. Subrayo podría, porque nadie sabe qué se pactó ni qué papel jugarán figuras como Diosdado Cabello, el alto mando militar, las redes de poder económico o los actores extranjeros incrustados en el régimen. Derrocar a un hombre no equivale a desmontar un sistema. La historia latinoamericana (y la historia global) nos muestra evidencia contundente al respecto.

También es cierto que quien ordena y celebra esta operación es Donald Trump: un líder que, en su propio país, ha representado el deterioro de la democracia, el desprecio por los contrapesos institucionales y la normalización del autoritarismo; y que, en el plano internacional, ha fortalecido a dictadores y autócratas con los que se siente ideológicamente cómodo. La coherencia democrática, claramente, no es el motor de esta acción. Y aquí está el punto central: el problema no es Maduro, sino el precedente. Sobre todo, en términos de derecho internacional y del orden jurídico construido desde la segunda posguerra.

El derecho internacional no se diseñó para proteger a los gobernantes “buenos”, sino para contener a los poderosos. Por eso prohíbe el uso de la fuerza casi sin excepciones. No porque ignore la injusticia, sino porque entiende que, si cada Estado decide a quién “liberar” a balazos, el mundo regresa sin escalas a la ley del más fuerte. Cuando la soberanía deja de ser un límite y se convierte en un estorbo, el orden jurídico internacional pierde sentido.

Diosdado Cabello

Lo ocurrido en Venezuela no es un hecho aislado. Es coherente con un cambio de doctrina. Estados Unidos deja claro que el orden liberal ya no es su marco rector; que el derecho internacional es secundario frente a sus intereses estratégicos; y que América Latina vuelve a ser tratada como un espacio de intervención directa, no solo diplomática. Una suerte de Doctrina Monroe con corolario trumpista, cuyas implicaciones para la región son enormes y profundamente peligrosas.

La administración Trump puede describirse como abiertamente intervencionista, incluso antes de los acontecimientos del 3 de enero. Los ejemplos se han ido acumulando: Argentina bajo Milei, Honduras, Brasil con el respaldo explícito a Bolsonaro, Ecuador. El objetivo es claro: consolidar al continente americano como zona de influencia exclusiva. Para ello, los países (especialmente los de América Latina) son concebidos como Estados de soberanía limitada: libres de actuar, sí, siempre que no afecten los intereses económicos y estratégicos de Estados Unidos. En ese marco, resulta evidente que Trump no busca restaurar la democracia, ni combatir el narcotráfico, ni defender los derechos humanos del pueblo venezolano. Se trata, más bien, de expulsar de la región a otras potencias (Rusia, China, incluso Irán) y de asegurar el control de recursos estratégicos para la economía estadounidense. No es una especulación: se ha dicho sin reparo que América será un continente bajo control de Estados Unidos.

Quienes celebran la caída de un tirano, como si ese fuera el fin, olvidan (o deciden ignorar) una lección histórica básica: sacar al dictador suele ser la parte fácil; reconstruir un país democrático después de esa caída, casi nunca lo es. La ruptura de la legalidad en nombre del bien rara vez trae libertad; suele traer caos, violencia y nuevas víctimas. Cuando la fuerza sustituye a las reglas, lo que sigue no es democracia, sino un reacomodo de poderes, a veces incluso del propio régimen.

Venezuela entra ahora en una fase de alta volatilidad. Los escenarios son múltiples: una continuidad maquillada en la que el chavismo conserve el poder real sin Maduro; una explosión social cuya clave será la reacción de las Fuerzas Armadas; o una escalada externa con mayor involucramiento militar estadounidense para forzar, desde fuera, una transición política. Ninguno de estos caminos garantiza, por sí mismo, una reconstrucción democrática. Hay actores que deben observarse con lupa: el ala dura del régimen que controla los aparatos de coerción; los operadores internacionales que han sostenido al chavismo; y, sobre todo, el mando militar, cuya lealtad ha sido el ancla del sistema durante años. Cambiar al de arriba sin tocar la maquinaria no es una transición democrática: es reciclaje del poder y de los poderosos.

Entiendo (y no minimizo) la desesperación de quienes han sufrido casi tres décadas de dictadura, miseria y exilio. Pero violar el derecho internacional abre una puerta que luego nadie puede cerrar. Abre la puerta a que cualquier potencia, con suficiente fuerza militar y recursos, decida que su intervención en el país de su elección está “justificada”. América Latina ya sabe demasiado bien lo que eso significa. El exilio de los años setenta es memoria viva.

No se trata de absolver al régimen venezolano. Sobran razones para condenarlo: autoritario, oligárquico, represivo, empobrecedor. Pero hay una razón fundamental para oponerse a la intervención estadounidense: la soberanía de los Estados no es negociable. Renunciar hoy a ese principio equivale a aceptar nuestra propia vulnerabilidad mañana. Y ese es un riesgo mortal en un siglo marcado por convulsiones geopolíticas permanentes.

El reto de Venezuela no es celebrar una captura. Es lograr una reconstrucción verdaderamente libre, desde su propia sociedad, sin tutelajes armados, sin impunidad, pero también sin venganza. Justicia focalizada para los máximos responsables; verdad para las víctimas; y garantías reales para que el Estado deje de ser una amenaza cotidiana.

Para mí, el fin no justifica los medios, sobre todo cuando se trata de intervenciones con objetivos primordialmente económicos y geopolíticos, que además establecen precedentes tan peligrosos a nivel internacional. Las intervenciones en Medio Oriente, hace dos décadas, crearon un mundo más inestable y violento, independientemente de la nefasta calidad de los gobernantes depuestos.

Desde el 3 de enero, la intervención directa de Estados Unidos en Venezuela marca un quiebre que va mucho más allá del destino del régimen de Nicolás Maduro. No se trata solo de una operación militar o de un golpe político: estamos frente a una redefinición explícita del orden internacional, del valor del multilateralismo y de la forma en que hoy se ejerce el poder global.

Las declaraciones del senador Marco Rubio no dejan espacio para la ambigüedad. Venezuela (afirmó) entra en un proceso de tres fases claramente definidas: estabilización, recuperación y transición. La primera implica la extracción y venta de entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo venezolano bajo control estadounidense; la segunda, la apertura de los mercados venezolanos a Estados Unidos, Occidente y países aliados; la tercera, la salida del régimen y un cambio político “real”. No es retórica: es un esquema de control, administración de recursos y ejecución.

Este enfoque revela una verdad incómoda: la democracia no fue el punto de partida del plan, sino, en el mejor de los casos, una consecuencia tardía. Lo urgente fue el orden, el flujo del petróleo, la eliminación de actores criminales y la certeza de que el sistema siguiera funcionando al día siguiente. La justicia, la reparación y la reconstrucción democrática quedaron subordinadas a la lógica de la estabilidad.

El contexto global refuerza esta lectura. La salida de Estados Unidos de más de sesenta organismos internacionales (incluida la ONU) bajo la lógica del America First no es un gesto aislado, sino parte de una estrategia coherente: menos cooperación internacional, más unilateralismo, menos reglas comunes y mayor margen de acción soberana. El costo es evidente: el debilitamiento del multilateralismo y la cesión de espacios de liderazgo que hoy aprovechan China y Rusia.

En este tablero, Venezuela deja de ser un caso excepcional y se convierte en un laboratorio. El petróleo ya no está en manos del llamado Cartel de los Soles, pero tampoco en manos de una Venezuela soberana: queda bajo supervisión internacional. En medio de este reacomodo queda la figura de María Corina Machado. Hizo todo lo que el manual moral de la política democrática prescribe: resistió, no negoció con el autoritarismo, habló claro y ganó la batalla simbólica. Pero la política real no premia la coherencia ética, sino la capacidad de garantizar gobernabilidad inmediata. Machado representaba ruptura; el poder buscaba continuidad funcional. Por eso fue desplazada.

Deshacerse del tirano puede celebrarse. Pero lo que sigue ocurriendo (y, sobre todo, lo que se normaliza) es profundamente alarmante. No estamos frente a una victoria de la democracia, sino ante la consagración de una lógica peligrosa: la de que el poder militar puede reemplazar al derecho cuando conviene; la de que la soberanía es prescindible cuando estorba; la de que los pueblos pueden convertirse en escenarios de prueba para reordenamientos geopolíticos ajenos.

Toda mi solidaridad con la sociedad venezolana, que ha pagado un precio intolerable por la permanencia del autoritarismo y que hoy enfrenta una transición incierta, tutelada y ajena a su autodeterminación plena.

Y toda mi preocupación (profunda y fundada) por el mundo que se abre si este precedente se acepta sin resistencia. Porque cuando el fin justifica los medios, el derecho deja de ser un límite; y cuando el derecho deja de ser un límite, nadie está a salvo. Ni Venezuela hoy, ni América Latina mañana, ni ningún país en un orden internacional donde la fuerza vuelve a ser la última (y decisiva) palabra.